Der Lernparcours Hate Speech im Online-Gaming ist eine interaktive Ausstellung mit verschiedenen thematischen Stationen. Die Teilnehmenden können frei zwischen den Stationen wählen, sich ausprobieren und eigene Erfahrungen einbringen. Jede Station ist in sich abgeschlossen, bietet eigene Impulse zur Reflexion und ermöglicht einen individuellen Zugang zum Thema.

Der Lernparcours lässt sich sowohl offen (mit freiem Stationswechsel) als auch strukturiert in Gruppen durchführen – je nach Rahmen und Veranstaltungsformat. Der Lernparcours ist für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren konzipiert.

Im Mittelpunkt steht das Ziel, einen Lernort zu schaffen: einen geschützten Raum, in dem sich Jugendliche mit Hate Speech im Kontext von Online-Gaming auseinandersetzen und über persönliche Erfahrungen ins Gespräch kommen können.

Wir haben diesen Lernparcours im Auftrag der Stiftung Engagement und Bildung e.V. für das Projekt “Projekttage Hate Speech im Online-Gaming” entwickelt und an sieben Standorten in ganz Deutschland durchgeführt. Das Projekt wurde gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg (MBJS).

Nutzung und Lizenz

Gerne bieten wir den Lernparcours Hate Speech im Online-Gaming gegen Bezahlung vor Ort an. Alternativ soll diese Seite als OER und Inspiration dienen, um eigene Formate zu entwickeln und unsere Ideen weiterzubearbeiten.

Alle Inhalte stehen unter der Lizenz CC-BY 4.0 Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW und Stiftung Engagement und Bildung e.V.

Die Stationen im Überblick

Station 1: Begrüssung und Ankommen

Station 2: Hate Speech Memes

Station 3: Digitales Quiz

Station 4: Counterspeech-Kartenspiel

Station 5: Gaming

Station 6: Video-Ecke

Station 7: Hass-Schalter / Toxic-Button

Bonus Station: Buttonmaschine

Station 8: Abschluss

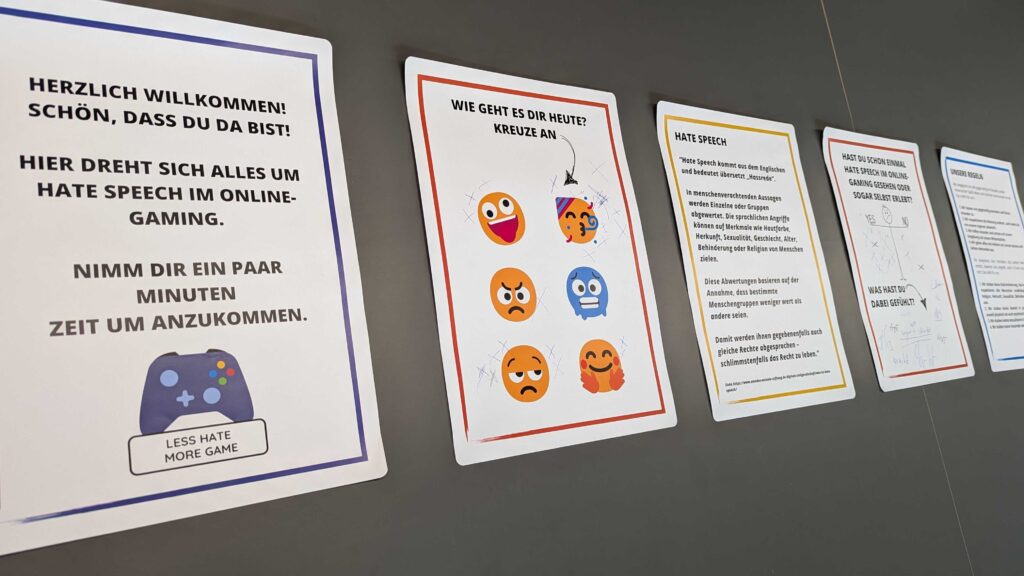

Station 1: Begrüßung und Ankommen

Ziel:

Ankommen, Orientierung geben und einen geschützten Raum für Austausch schaffen. Die Jugendlichen werden eingeladen, sich dem Thema Hate Speech im Online-Gaming aus ihrer eigenen Perspektive zu nähern und erste Gedanken oder Erfahrungen zu teilen.

Ablauf:

Die Begrüßungsstation ist der erste Anlaufpunkt im Lernparcours. Hier werden die Teilnehmenden willkommen geheißen und erhalten durch Plakate eine Einführung in Ziel, Ablauf und Regeln der Veranstaltung. Sie setzen sich interaktiv mit vorbereiteten Fragen oder Aussagen rund um Hate Speech und Online-Gaming auseinander und können in Form von Kreuzen, Klebepunkten oder Wortbeiträgen die Plakate mitgestalten.

Bei Schulklassen oder festen Gruppen mit einem definierten Anfang und Ende empfiehlt sich zusätzlich eine 15-minütige Einstiegsrunde, um das Gruppengefühl zu stärken, die einzelnen Stationen kennenzulernen und den Parcours gemeinsam zu starten.

Technische Umsetzung:

Die Plakate werden gut sichtbar, zum Beispiel an einer Wand am Eingang des Raumes platziert. Da die Jugendlichen die Plakate mitgestalten können, müssen genügend Stifte vorhanden sein.

Praxiserfahrung:

Diese Station ist besonders wichtig, um einen positiven und sicheren Rahmen für den gesamten Lernparcours zu schaffen. Teilnehmende fühlen sich ernst genommen, wenn ihre Perspektiven gleich zu Beginn sichtbar werden. Die Plakate erleichtern den Einstieg, auch für stillere Jugendliche. Bei einem kleinen Rundgang kann ein Gespräch über die Spielerfahrung, Wissen über Hate Speech bzw. Counterspeech und Ähnliches initiiert werden. Dies dient nicht nur der Auflockerung, sondern hilft eine grobe Einschätzung der Situation zu liefern. Diese Station sollte am Besten durchgängig von einer Person besetzt sein.

Betreuungshinweise:

Sollte durchgängig betreut werden, um Gespräche zu initiieren und zu begleiten.

Material:

– Gedruckte Plakate

– Reißzwecken, Klebeband, etc.

– Stifte

Anhang:

Station 2: Hate Speech Memes

Ziel:

Kreative und spielerische Auseinandersetzung mit Hate Speech im Online-Gaming. Die Jugendlichen setzen sich mit diskriminierender Sprache auseinander und entwickeln Memes als positive Botschaften für Respekt und Toleranz oder auch um Konterrede zu üben.

Ablauf:

Die Teilnehmenden wählen oder überlegen sich eine diskriminierende oder problematische Aussage/Situation aus dem Kontext Online-Gaming und erstellen ein Meme, das dieser Aussage/Situation humorvoll, kritisch oder empowernd begegnet. Anschließend werden diese mit einem Fotodrucker ausgedruckt und an einer Wäscheleine oder Wand befestigt, damit sie sichtbar werden. Wenn die Jugendlichen es möchten, können sie ihre Ergebnisse auch mit nach Hause nehmen.

Technische Umsetzung:

Es gibt viele unterschiedliche Meme-Generatoren im Internet. Wir haben diesen hier auf Tablets genutzt: https://imgflip.com/memegenerator

Ergänzendhaben wir mit einem Fotodrucker gearbeitet, um die Memes auszudrucken.

Praxiserfahrung:

Diese Station ist oft ein Highlight, da Jugendliche kreative Ausdrucksformen finden und sich mit eigenen Erlebnissen aus dem Gaming-Alltag auseinandersetzen können. Besonders wirkungsvoll ist es, die Memes sichtbar zu machen – auf einem Bildschirm, an einer Wand oder als kleine Ausstellung. Die öffentliche Wirkung verstärkt das Gefühl, eine Botschaft gegen Hass zu senden.

Betreuungshinweise:

Diese Station kann zeitweise unbeaufsichtigt bleiben, aber punktuelle Begleitung ist hilfreich.

Material:

– Tablets oder Laptops mit Internetzugang

– ggf. Drucker (z.B. Canon Pixma Pro 200) und Fotopapier

– Klebeband / Magnete oder ähnliches zum Aufhängen der Bilder

– Optional: Beamer, Laptop, digitale Pinnwand (Taskcards oder ähnliches)

Anhang:

Station 3: Digitales Quiz

Ziel:

Testen und Erweitern des Wissens zu Hate Speech und Zivilcourage im Online-Gaming.

Ablauf:

Die Teilnehmenden beantworten allein oder im Team interaktive Fragen zu Hate Speech, Umgangsformen in Games und digitaler Zivilcourage. Anschließend haben sie die Möglichkeit, über die Fragen zu diskutieren.

Technische Umsetzung:

Wir haben in Form einer React App ein eigenes Quiz aufgesetzt. Das Quiz ist für Tablets/Laptops optimiert und nicht für das Smartphone geeigenet. Ihr findet es hier: https://fachstellefuerjugendmedienkulturnrw.github.io/QuizGegenHass/

Praxiserfahrung:

Das Quiz funktioniert besonders gut in ruhiger Atmosphäre und in Paarbearbeitung. Viele Teilnehmende reflektieren durch die Fragen erstmals bewusst ihr eigenes Onlineverhalten und nutzen die zeitkritischen Komponenten, um sich affektiv und offen untereinander auszutauschen.

Betreuungshinweise:

Je nach Gruppe kann eine dauerhafte Betreuung sinnvoll sein. So können die Erklärungen, die nach jeder gegebenen Antwort erscheinen, kurz durchgesprochen werden, damit die Teilnehmenden verstehen, warum ihre Antwort richtig oder falsch war. Ohne Begleitung neigen einige Jugendliche dazu, sich schnell durch das Quiz durchzuklicken.

Material:

– Tablets oder Laptops mit Internetzugang (Eine Internetverbindung wird nur zum erstmaligen Aufrufen der Quizseite benötigt.)

Anhang:

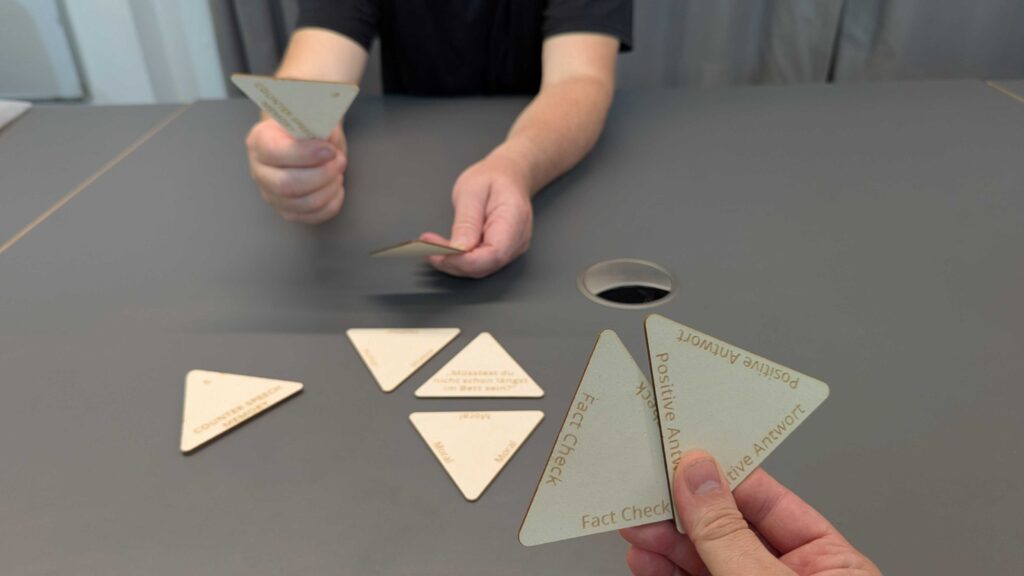

Station 4: Counterspeech Kartenspiel

Ziel:

Die Teilnehmenden setzen sich spielerisch mit realitätsnahen Hasskommentaren auseinander und entwickeln angemessene, kreative und effektive Reaktionen. Dabei lernen sie verschiedene Strategien der Counterspeech kennen – also Möglichkeiten, mit Hassrede konstruktiv und reflektiert umzugehen.

Ablauf:

Das Kartenspiel simuliert typische Hasskommentare aus Online-Gaming-Communities. Ziel ist es, mit Hilfe verschiedener Konterkarten-Typen auf diese Kommentare zu reagieren. Gespielt wird in Gruppen von 3 bis 6 Personen.

Kompetitive Regeln:

- Jede Person erhält 6 Konterkarten auf die Hand.

- Der Hasskarten-Stapel wird gemischt und verdeckt in die Tischmitte gelegt.

- Eine Spielreihenfolge wird festgelegt.

- Die erste Person zieht eine Hasskarte, liest sie laut vor und legt sie in die Mitte.

- Jetzt dürfen die anderen schnell reagieren und je eine Konterkarte an eine der drei Seiten der (dreieckigen) Hasskarte anlegen.

- Nur drei Reaktionen sind pro Runde erlaubt – wer zu langsam ist, muss aussetzen.

- In der festgelegten Reihenfolge geben alle drei Spieler*innen auf Basis ihrer gelegten Konterkarte eine Antwort auf den Hasskommentar.

- Gemeinsam wird abgestimmt, welche Antwort am überzeugendsten oder wirkungsvollsten war.

- Die gewählte Konterkarte wird aus dem Spiel entfernt; die übrigen Konterkarten gehen zurück auf die Hand.

- Die Person mit der stärksten Antwort erhält die Hasskarte als Punkt. Dann zieht die nächste Person eine Hasskarte und die Runde beginnt von vorn.

- Das Spiel endet, wenn jemand keine Konterkarten mehr auf der Hand hat.

Vereinfachte Regeln (für Anfänger*innen):

- Jede Person erhält 6 Konterkarten auf die Hand.

- Der Hasskartenstapel wird gemischt und verdeckt in die Tischmitte gelegt.

- Eine Spielreihenfolge wird festgelegt.

- Die erste Person zieht eine Hasskarte, liest sie laut vor und legt sie in die Mitte.

- Jetzt dürfen sich alle am Tisch für eine Konterkarte auf ihrer Hand entscheiden und sie an die Hasskarte anlegen. Wenn man denkt, dass nichts passt, darf man auch aussetzen. Hier sollte aber eine Begründung genannt werden.

- In der festgelegten Reihenfolge geben alle eine Antwort auf den Hasskommentar – auf Basis ihrer gelegten Konterkarte.

- Gemeinsam wird abgestimmt, welche Antwort am überzeugendsten oder wirkungsvollsten war.

- Die gewählte Konterkartengruppe wird aus dem Spiel entfernt; die übrigen Konterkarten gehen zurück auf die Hand.

- Dann zieht die nächste Person eine Hasskarte und die Runde beginnt von vorn.

- Das Spiel endet, wenn jemand keine Konterkarten mehr auf der Hand hat.

Technische Umsetzung:

Wir haben unterschiedliche Vorlagen für das Kartenspiel erstellt. Der erste Prototyp bestand aus bedruckten Klebe-Etiketten, die wir auf dickes schwarzes Papier geklebt und anschließend ausgeschnitten haben. Im Anhang befindet sich eine Druckvorlage für einen Ausdruck auf A4 Papier. Den zweiten Prototyp haben wir auf Finnpappe mit einem Lasercutter erstellt, was sich als langlebigere Variante herausgestellt hat. Hierfür haben wir ebenfalls eine Vorlage in den Anhang gesteckt.

Praxiserfahrung:

Da Beleidigungen und Hasskommentare besprochen werden, müssen diese gegebenenfalls aufgefangen oder eingeordnet werden. Manchmal verstehen die Teilnehmenden nicht, warum eine Aussage Hate Speech ist oder beleidigend wirken kann. Besonders über die Grenze von Hate Speech zu Beleidigungen wird an dieser Station häufig diskutiert. Ab und zu können auch aktuelle Themen von Jugendlichen angesprochen werden. Es ist wichtig bei diskriminierenden Aussagen Haltung zu beziehen. Bei ausreichendem Wissen und zeitlichen Kapazitäten der betreuenden Person können diese Themen aufgearbeitet oder sonst auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Besonders wirkungsvoll ist die Reflexion nach jeder Runde: Warum hat diese Antwort überzeugt? Welche Konterstrategie fühlt sich für mich stimmig an?

Betreuungshinweise:

Diese Station muss durchgehend von einer erwachsenen Person betreut werden, die sich im Vorlauf alle Hasskarten durchgelesen hat und sich über die historischen Kontexte im Klaren sein sollte.

Material:

– Kartensets und Spielanleitungen

Anhang:

Station 5: Gaming

Ziel:

Die Teilnehmenden erfahren, dass Games nicht nur Unterhaltung dienen, sondern auch gesellschaftliche Werte wie Toleranz, Zusammenarbeit und respektvolle Kommunikation fördern können. Sie reflektieren ihr eigenes Spielverhalten und setzen sich mit positiven Gegenbeispielen zu toxischer Online-Gaming-Kultur auseinander.

Ablauf:

An mehreren Spielstationen testen die Jugendlichen unterschiedliche Games, die gezielt auf ein faires und kooperatives Miteinander ausgelegt sind. Durch eine Betreuungsperson werden die Spielerfahrung reflektiert und Fragen zum eigenen Spielverhalten und -erfahrung gestellt. Die Station funktioniert im offenen Format:

Technische Umsetzung:

Auf Tablets oder Laptops werden folgende Spiele installiert und bereitgestellt:

- Rebelcatz – Ein Spiel über Mut und Widerstand gegen Ungerechtigkeit.

Eine Spielbare Version des Spiels muss bei den Entwickler*innen angefragt werden. Es lohnt sich! - Hate Hunters (https://www.scenor.at/gamed-resources?lang=de) – Spieler*innen lernen, wie sie sich aktiv gegen toxische Spielumgebungen einsetzen können.

- Blob Community (https://stephanmax.itch.io/blob-community) – Ein experimentelles Spiel über Kommunikation, Verbundenheit und kollektives Handeln.

Die Spielstationen sind auf Plug-and-Play ausgerichtet, sodass kein technisches Vorwissen erforderlich ist.

Praxiserfahrung:

Die Gaming-Station funktioniert besonders gut, wenn es eine klare pädagogische Rahmung gibt. Viele Jugendliche spielen bereits regelmäßig, erkennen jedoch selten die Unterschiede zwischen konstruktiven und toxischen Spielkulturen. Die vorgeschlagenen Spiele können auch einzeln verwendet oder durch weitere Apps ergänzt werden. Die Gaming-Stationen eignen sich ebenfalls gut als thematischen Einstieg, wenn die Jugendlichen noch nicht so viele Berührungspunkte mit Hate Speech im Online-Gaming hatten.

Damit keine anderen Spiele oder Apps geöffnet werden, empfehlen wir, auf Android-Geräten die Apps “anzupinnen” oder z.B. den “Geführten Modus” auf iPads zu verwenden. D

In der Praxis hat sich bewährt, nach und während dem Spielen kurze Reflexionsimpulse zu geben.

Betreuungshinweise:

Diese Station kann zeitweise unbeaufsichtigt bleiben, aber punktuelle Begleitung ist hilfreich.

Material:

– Laptops oder Tablets, genügend Ladegeräte für den Dauerbetrieb.

– Spiele

Anhang:

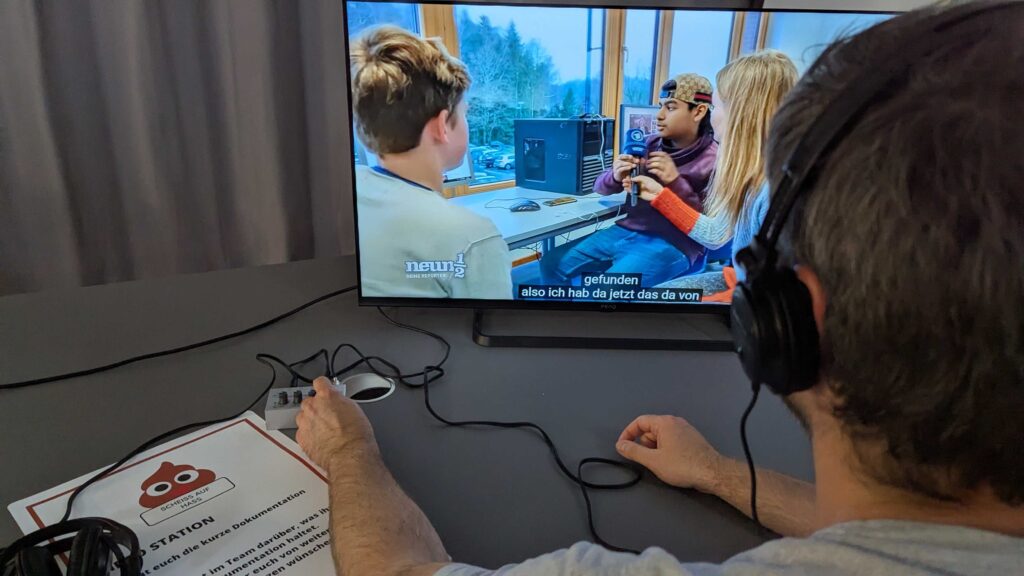

Station 6: Video-Ecke

Ziel:

Die Teilnehmenden setzen sich anhand einer dokumentarischen Perspektive mit den Folgen von Hate Speech auseinander. Sie erkennen, wie digitale Gewalt reale Auswirkungen auf Individuen und die Gesellschaft haben kann und reflektieren ihre eigene Verantwortung in Online-Räumen.

Ablauf:

Die Jugendlichen setzen sich in Kleingruppen (max. 4 Personen) mit Kopfhörern vor einen Monitor und sehen gemeinsam eine kurze Dokumentation über Hate Speech im Netz. Nach dem Video können vorbereitete Reflexionsfragen betrachtet oder besprochen werden. Das Format eignet sich besonders gut für stille, konzentrierte Momente innerhalb des Parcours und schafft einen emotionalen Zugang zum Thema.

Empfohlenes Video:

„Hass im Netz: Warum machen Menschen das?“ (ZDF Format) – Laufzeit: ca. 10 Minuten

Technische Umsetzung:

Wir haben einen größeren Fernseher genutzt (wichtig ist eine Möglichkeit der Audioausgabe, falls ein Monitor genutzt wird). Als Quellgerät dient ein Laptop, den wir per HDMI verbunden haben. Den Ton haben wir über einen 4-fach-Kopfhörerverteiler geschleust, um genügend Kopfhörer anzuschließen und damit auch die individuelle Lautstärke für die Kopfhörer ermöglicht.

Praxiserfahrung:

Die Video-Ecke funktioniert am besten, wenn sie räumlich ein wenig abseits steht – etwa in einer ruhigeren Ecke oder in einem mit Raumtrennern abgetrennten Bereich.

Betreuungshinweise:

Diese Station kann zeitweise unbeaufsichtigt bleiben, aber punktuelle Begleitung ist hilfreich.

Material:

– TV oder Monitor

– Quellgerät (Laptop oder iPad)

– HDMI-Kabel

– Kopfhörerverteiler oder Splitter (am besten 4-fach)

– 4 Kopfhörer

– ggf. Adapter

Anhang:

Station 7: Hass-Schalter / Toxixc-Button

Ziel:

Die Teilnehmenden erleben durch ein interaktives Setting die emotionale Wirkung von toxischer Kommunikation und reflektieren, welche Verantwortung sie im digitalen Raum tragen. Die Station macht deutlich, wie leicht verletzende Worte „weitergegeben“ werden – und welche Auswirkungen das auf die Beteiligten haben kann.

Ablauf:

Zwei Personen spielen gemeinsam ein Spiel an einer Konsole. Beide tragen Kopfhörer und hören die reguläre Spielmusik und Soundeffekte.

Eine der beiden Personen bekommt zusätzlich über einen Audiokanal beleidigende Sprachkommentare zugespielt – diese Personhat die Möglichkeit, diese per Knopfdruck an die andere Person „weiterzugeben“ und selbst nur noch die Musik zu hören.

Nach einer Spielrunde folgt eine moderierte Reflexion.

Technische Umsetzung:

Der Toxic Button ist ein Schalter, der auf Knopfdruck zwei Stereo-Tonspuren tauscht. Für einen erneuten Tausch muss ein zufälliges Zeitintervall zwischen einer und fünf Sekunden abgewartet werden, bevor die Tonspuren wieder getauscht werden und der Hate-Speech-Ton wieder weitergegeben werden kann. Sobald dies möglich ist, leuchtet die LED im Taster. Umgesetzt wurde das ganze mit folgenden Teilen: einem 2-Kanal-Mixer, einem Leuchttaster, vier Klinke-Buchsen und einem ESP32-Modul mit 8 Relais.

Das Projekt mit Code, 3D Modell fürs Gehäuse und einer Bauteilliste kann auch auf GitHub gefunden werden: https://github.com/JonathanDeininger/ToxicButton

Praxiserfahrung:

Die Teilnehmenden sind häufig überrascht, wie intuitiv sie den Knopf drücken – und wie sich die Rollenverteilung anfühlt. Wichtig ist eine klare Rahmung: Dies ist ein Experiment, kein „echtes Spiel“.

Der Umgang mit der Station ist sehr unterschiedlich. Einige Jugendliche geben an, deutlich schlechter zu spielen, wenn sie beleidigt werden, anderen macht es nichts aus, wieder andere nutzen die Beleidigungen strategisch, um sich in bestimmten Spielsituationen einen Vorteil zu verschaffen. Auch diese verschiedenen Motivationen können mit den Teilnehmenden diskutiert und eingeordnet werden.

Betreuungshinweise:

Diese Station braucht unbedingt eine pädagogische Begleitung. Das Erlebnis kann emotional fordernd sein,daher ist eine sensible Gesprächsleitung nach dem Spiel essenziell.

Material:

– Spielkonsole (z. B. Nintendo Switch)

– Spiel (idealerweise mit Koop- oder 2-Spieler-Setting)

– Monitor

– 2 Controller

– Laptop o. Ä. mit Audiospuren (Beleidigungen/Soundeffekte)

– Hass-Schalter

– 2 Kopfhörer

– Klinkenkabel/Splitter

Anhang:

Bonus-Station: Buttonmaschine

Ziel:

Mit der Buttonmaschine gestalten die Teilnehmenden eigene Buttons mit positiven Statements oder Anti-Hate-Motiven. Sie nehmen die Buttons als Erinnerung mit und tragen so die Botschaft gegen Hass nach außen.

Ablauf:

Die Teilnehmenden können sich frei an diese Station setzen und thematisch passende Buttons herstellen.

Technische Umsetzung:

Die Button-Station wird am besten mit ausreichenden Stühlen ausgestattet. Im Idealfall ist diese Station dauerhaft durch eine erwachsene Person betreut. Durch Blanko-Button-Vordrucke können mit Stiften eigene Counter-Speech-Buttons entworfen werden.

Praxiserfahrung:

Falls es mal einen Personalengpass gibt, hat es sich bewährt, dass die Teilnehmenden sich gegenseitig beibringen, die Buttonmaschine zu bedienen. Darüber hinaus kann die Station sehr gut genutzt werden, um mit den Teilnehmenden über ihren eigenen Medienkonsum und ihre Erfahrungen mit Hass im Netz und Online-Communities ins Gespräch zu kommen.

Betreuungshinweise:

Diese Station kann zeitweise unbeaufsichtigt bleiben, aber punktuelle Begleitung ist hilfreich.

Material:

– Button-Maschine

– Button-Rohlinge

– Button-Papier-Vorlagen

Anhang:

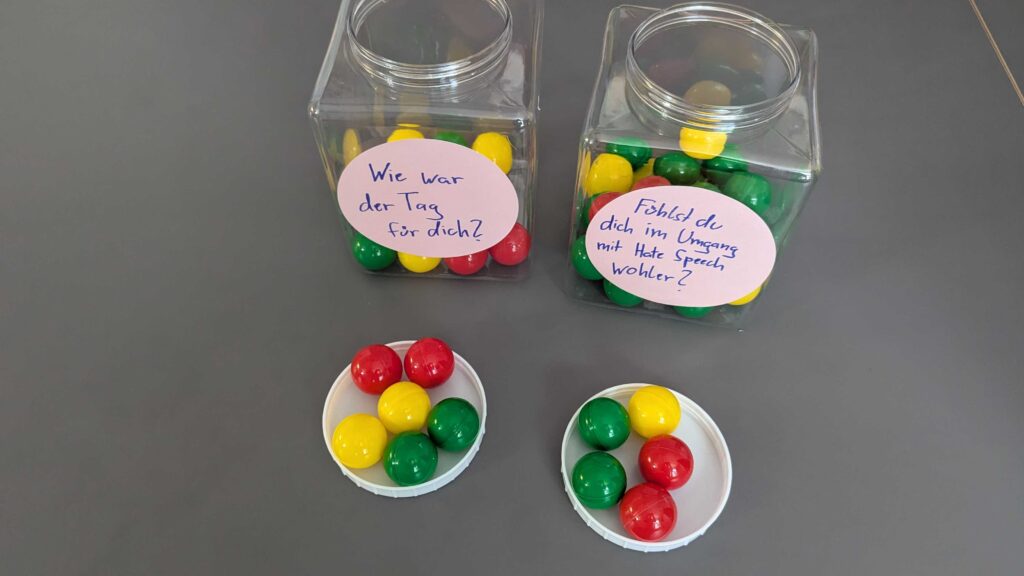

Station 8: Abschluss

Ziel:

Inhalte reflektieren und gegebenenfalls weitere Gesprächsbedarfe feststellen.

Ablauf:

Es werden große Behälter bereitgestellt. Auf jedem Behälter steht eine Reflektionsfrage zum Tag. Zum Beispiel:

– Wie fandest du den Tag?

– Hast du etwas dazugelernt?

– Würdest du das gelernte Wissen weitergeben?

Bereitgestellte Bälle in 3 Farben (Rot, Gelb, Grün) können von den Teilnehmenden als Antwort (Nein/Schlecht, Mittel/Vielleicht, Ja/Gut) in den jeweiligen Behälter geworfen werden.

Bei Bedarf kann eine Reflektionsrunde einberufen werden, in der die Teilnehmenden ihre Eindrücke teilen und Fragen diskutiert werden können. Als Anstoß können Fragen vorgegeben werden: Was nehmen sie mit und was wussten sie noch nicht? Fühlen sie sich besser gerüstet, um auf Hassrede zu reagieren?

Praxiserfahrung:

Eine Reflektionsrunde bietet sich bei geschlossenen Gruppen wie Schulklassen am besten an. Besonders Inhalte aus dem Counter-Speech Kartenspiel können hier nochmals aufgegriffen und mit der Gruppe besprochen werden. Auch Stationen, die nicht durchgängig betreut wurden (wie die Dokumentation), können hier noch einmal besprochen werden.

Betreuungshinweise:

Diese Station kann zeitweise unbeaufsichtigt bleiben, aber punktuelle Begleitung ist hilfreich.

Material:

– Behälter

– Farbbälle/-Kugeln

Designelemente:

Unser Design basiert in erster Linie auf den Fluent Emojis von Microsoft, die unter der MIT Lizenz frei auf Github verfügbar sind: https://github.com/microsoft/fluentui-emoji

Die einzelnen Emojis haben wir durch Sprüche erweitert. Mit ausgestanzten Forex-Schildern haben wir die Stationen dekoriert, um sichtbare Anreize zu schaffen. Darüber hinaus haben wir Stickersets drucken lassen, die die Teilnehmenden mitnehmen konnten, um sich an die Aktion zu erinnern. Außerdem sind die Elemente Teil der unterschiedlichen Plakate.